Литература как Убежище и Ловушка

Чем больше проходит времени с момента гибели Виктора Цоя, тем непреложней его уход, лично для меня, ассоциируется с распадом Советского Союза, и дело здесь не в относительной близости дат (1990, 1991), а, очевидно, в моем личностном, национальном восприятии этого музыканта и поэта. А именно: вот был корейский парень, который пел свои шаманские песни о стойкой верности самому себе, и все советские люди, независимо от национальности, возраста, социальной принадлежности, дружно подпевали ему, понимая, что это про них, про их самостийность, про их достоинство, и все они, – точнее, мы были вместе, и вдруг поэт погиб, а через какой-то год все окрест нас стало рушиться, гибнуть, распалась советская империя, и в образовавшейся пустоте тихо, но угрожающе стали проступать какие-то иные ориентиры и смыслы, суть которых сводилась к простому и базовому: каждому свое национальное. И все бросились к своим национальным углам, квартирам, устройству, культуре, миропорядку, а перед советскими корейцами, у которых, по сути, никогда и не было своего угла, отвесной скалой на пути встал вопрос: как же нам быть? Что подразумевало: куда податься, к кому примкнуть, в конце концов, что делать и куда двигаться? И от того, что мы, коре сарам, в своем историческом прошлом только и были что, по сути, красноармейцами, этот вопрос действительно становился для нас проклятым. Но – проходит оторопь – поскольку все советские корейцы, а тем более литераторы, были и есть русскоязычные, казалось бы, и думать особо не надо, есть два варианта. Первый: броситься, как в убежище, в русское, безоглядно – теперь мы говорим только о писателях, – присоединиться к русской литературе, насколько у тебя получится, привариться к ее телу, корпусу, брюху, своим русскоязычным корейским нутром. Второй вариант: оставаясь физически и метафизически на окраинах империи, длить тихую песнь маргинальной диаспорной литературы, мужественно, время от времени, вспоминая и понимая, что ее, литературы, а значит, и тебя, на самом-то деле, – поскольку родной земли не имеется, – просто не существует. Именно так. И вот наступили нулевые 21-го века, и все мы с момента распада как-то выживали, и кое-кто из нас даже писал, и кажется, наступило время подвести первые итоги, понять, хотя бы обозначить, как разрешился для нас, поэтов и писателей, тот – или все еще этот? – проклятый вопрос.

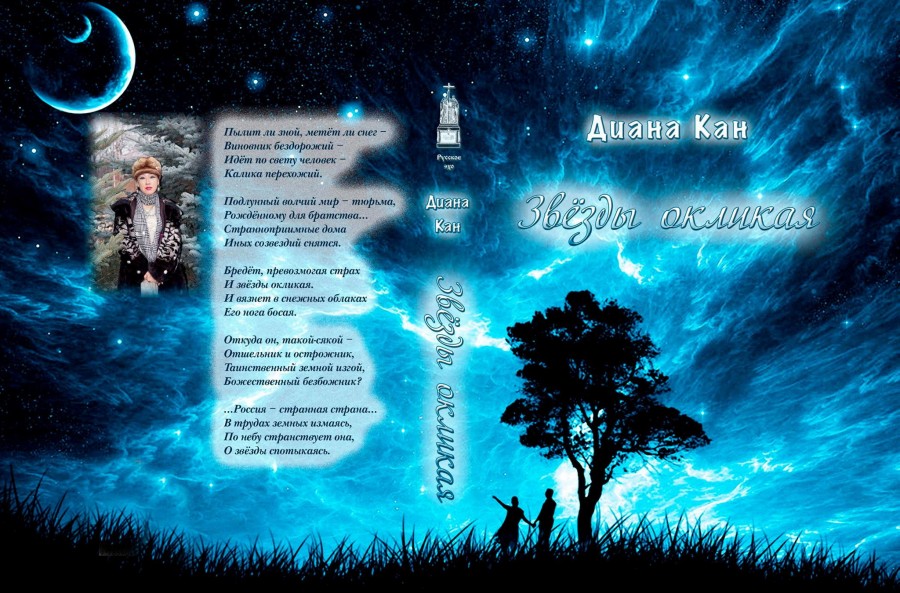

Итак, русская литература 21-го века. Обратим на нее свой пристальный, пристрастный взгляд в поисках персоналий… Хотя здесь и вглядываться особо не надо. На сегодняшний день самой яркой и, вероятно, единственной русской поэтессой корейского происхождения является Диана Кан. Рассмотрим ее книгу «Поданная русских захолустий» (Самарское отделение Литфонда России, 2003 г.) в которой сообщается, что Д. Кан является лауреатом нескольких поэтических конкуров и в частности, «Всероссийской литературной премии «Традиция» за серию публикаций стихов о России высокого гражданского звучания». В предисловии в книге пишется: «И если автор «Войны и мира» восхищался когда-то русским характером в танце молодой русской барыньки Наташи Ростовой, то как же нам сегодня не восхититься истинно русским словом, интонацией и жестом молодой и прекрасной кореянки – русской поэтессы Диан Кан. Это ли не наша победа? Это ж не наше богатство?..» Итак, откроем книгу, которая начинается со следующего, очевидно, программного стихотворения:

«Во всех ты, Душечка, нарядах хороша…»

Богданович

Когда я, задыхаясь от бессилия,

В бреду кошмарном окунусь в тьму,

Ты мне приснишься, юная Россия,

Царевною в шатровом терему.

В сорочке из холстины белоснежной

И сарафане, сшитом по косой.

Склоненная над прялкою прилежно,

С тугою светло-русою косой.

Не модницей-кокеткой – Бога ради! –

Блистающей французским декольте

И не на пролетарской баррикаде

С измятой прокламацией в руке.

Примерь расшитый вешними шелками

Прабабкин сарафан, моя душа!

И ты поймешь: лукавили веками,

Что ты во в с е х нарядах хороша!

Действительно, в данном стихотворении выявляется четкая гражданская, если не сказать, политическая позиция автора: Россия может быть только народной и потому органичной, сотканной из традиций, идущих из глубины веков. Читаем дальше, очевидно, главное стихотворение, по которому названа вся книга:

Я подданная русских захолустий.

И тем права пред Богом и людьми.

И приступами провинциальной грусти

Моя любовь к отечеству сродни.

Пусть кажется кому-то экзотичной,

Как в зимний день июньская гроза,

Моя великорусская привычка

Прищуривать не русские глаза.

Вдали от многолюдных перекрестков

Постигла я на стылых сквозняках

Кровавый привкус русского вопроса

На опаленных временем губах.

Ладонь отвергла дедовскую шашку,

Но не снискала мира на земле…

Сгорает век томительно и тяжко.

Мои пути потеряны во мгле.

Лицо слезой кровавой умываю.

Впадая временами в забытье.

Но ни на что вовек не променяю

Божественное подданство свое!

Итак, как видится, нет никаких проклятых корейских вопросов, а есть только русский вопрос, его «кровавый привкус», и это уже более чем серьезное заявление.

Все чаще, неизбежней и шальней

Ты снишься мне, казацкая фуражка,

Степное ржание яицких коней,

Имперский посвист есаульской шашки.

Уже неважно, где чужой, где свой.

И тот и этот стали мне судьбою,

России предстоит последний бой –

Смертельный бой за жизнь с самой собою.

Заплакать бы над Родиной навзрыд,

Завыть сквозь торжество хазарских луков

Глядит с портрета – плакать не велит

Мой дед-казак Андрей Степаныч Струков.

Угрюмое наследие в крови,

А все же дела мои не так уж плохи,

Покуда говорю я о любви

Моей, в любовь не верящей, эпохе!

Здесь следует сказать, что Диана Кан с ее «угрюмым наследием в крови», так же как и Виктор Цой, полукровка: наполовину кореянка, наполовину казачка, и книга ее посвящена матери, и эта казацкая кровь, никуда не денешься, то и дело бросает поэтессу в бой за Россию с ее многочисленными врагами.

Русское воинство

Ты, на врата Византийской Империи

Свой водружавшее щит.

Ты, не вкусившее яд лицемерия

В пору народных обид.

Ты, сохранившее честь и достоинство.

Ты, целовавшее меч.

Русоволосое русское воинство –

Буйные кудри до плеч!

Копья врагов о щиты затупившее.

Верное долгу, как встарь.

Клятвенной кровью своей окропившее

Древний Перунов алтарь.

Славься, бесстрашная!

Славься, былинная!

Славься идущая в бой

Непобедимая рать соколиная –

Бог и Россия с тобой!

Высокая патриотическая тема упруго пронизывает всю книгу, и вот еще одно программное стихотворение о Русском Слове.

Слово

Золотые отшвырнув оковы,

По миру босое – Боже мой! –

русское заплаканное Слово,

Ты идешь с поникшей головой.

Не согреет мировая слова,

Не спасет у жизни на краю…

Призывают вороны картаво

Сто смертей на голову Твою.

Расхрабрились, навалились скопом…

Что ж, на миру красна и смерть!

Только всем Америкам-Европам

Все равно Тебя не одолеть!

Бедами болезными Твоими

Русь живет и крепнет, не шутя.

Ты у Божьей Матери Марии

Тайное любимое дитя.

Сколько б над Тобой ни клубились

Вороны в завистливой тоске,

Так и говорить не научились

На твоем великом языке!

Теперь нам становится понятно восхищение профессора В.Н.Ганичева поэтессой в предисловии к книге: «Это ли не наша победа? Это ж не наше богатство?» Типичное умиление великоросса, принимающего в свои ряды еще одного инородца, поющего о грядущей славе России более звучно и пронзительно, чем собственно сами русские по крови поэты, давно на эту тему словно бы задремавшие. На время отойдем от темы и зададимся следующим вопросом. А что есть поэтесса, точнее, ее героиня, вне боя и воинственных призывов, вне «степного ржания яицких коней, имперского посвиста есаульской шашки»? Что она есть в мирной жизни? Какова ее лирика, и, конечно, любовная лирика, в частности?

Любовь ушла, а муза не явилась.

… Я насчитала сорок куполов

В том городе, который – Божья милость,

Где вечный дождь и звон колоколов.

Где по весенне-мартовским аллеям

Бреду туда, куда глаза глядят.

Мои глаза, которые чернее,

Чем сорок загорелых арапчат.

Здесь в магазине только продавщицы

Да сине-новгородское стекло.

Здесь чувство, что еще смогу влюбиться,

И, может, даже – никому назло!

Ну а покуда остывают губы,

Бледнеют на запястье синяки…

Чудесные мгновения безлюбья

На берегу бунтующей реки.

«Чудесные мгновения безлюбья»… Такое до боли знакомое, стародавнее, женское: женщина без любви? Или все-таки между любовными озарениями?

Ты принесла из церкви медный крестик

Той, в чьих глазах отполыхал восток.

Ты запретила мне мечтать о мести

Той, кто преподал такой урок.

Зачем мы любим тех, кого мы любим,

Не в силах с бедным сердцем совладать?

Единожды навек обжегши губы,

Я тоже научилась обжигать!

Ну сколько, сколько может это длиться,

Ложиться под глазами синевой?

Иль на роду написано любиться

Лишь с тем, кто никогда не будет мой?

И все-таки невозможность взаимной любви. Стало быть, невозможность любви как таковой?

Странный месяц оседания снега…

Долгожданный месяц и опять

Хочется куда-нибудь уехать,

Хочется кого-нибудь обнять,

Хочется к кому-нибудь прижаться

И объятие ощутить в ответ…

… Хочется кому-нибудь признаться

В той любви, которой в мире нет!

А это уже чуть ли не постулат, или окончательный приговор: нет любви, нет счастья в этом мире. А что же есть? Что человеку надо или … не надо?

Людских утешений не надо

Моей безутешной любви…

Скорбите со мною, цикады!

Рыдайте со мной, соловьи!

Последнее стихотворение поневоле обращает нас в прошлое поэтессы, - где, какое счастье находила или теряла героиня? И вот что обнаруживается.

Я выплакала свой Восток,

Покорная своей судьбе,

Всей тяжестью гремучих строк,

Поющих о тебе.

В твоем краю полно невест

Под черной паранджой…

А на меня надели крест –

Тяжелый и большой.

А я слагаю новый гимн…

Ты на пути не стой!

Но как-то странно быть с другим

Счастливей, чем с тобой.

«Надели крест – тяжелый и большой», «слагаю новый гимн» - все это звучит более чем двусмысленно после патриотических эскапад-экзерсисов поэтессы. Из той же автобиографии к книге мы узнаем, что Д. Кан «родилась в семье офицера Советской армии в пограничном с Афганистаном годе Термезе», и отсюда, очевидно, восточное в творчестве Кан, которое просматривается сквозь всю книгу более чем отчетливо.

Ну, как мы с тобой не устали

К фонарным столбам ревновать,

Цветы покупать на вокзале,

Ложиться в пустую кровать?

Ведь было же – полною чашей

То озеро у наших ног.

И тот, ну как будто вчерашний,

В Боамском ущелье поток.

И тот старичок занятный

(ты звал его просто «аке»)

Что пел о любви на понятном

Ему одному языке.

Скуластые лица киргизов.

Ряды голубых тополей

И – принятый мною, как вызов,

Взгляд женщины, мамы твоей.

Очевидно, с Востоком героиню связывает любовь, к которой то и дело, прямо или опосредованно, обращается автор. И вот неожиданное теплое, «восточное» стихотворение, тем более, на фоне неустанных призывов к борьбе за честь и достоинство России.

Тульганой

Девочка-узбечка Тульганой

Протянула мне кусок лепешки…

Увезу, как сувенир, домой

И в пути не оброню ни крошки.

Мы сидим вдвоем – она и я

(от жары листва чинары сникла)

На высоком берегу ручья…

Ну, конечно, Тульганой, – арыка!

Пахнет золотой лукум-рахат

Приворотней заповедных зелий

Слышится в напевном «мархамат»

Рокот голубых памирских селей.

И когда ты говоришь всерьез:

«Больше всех на папу я похожа…» -

Пламенеть по-детски и до слез

Не пристало моей взрослой коже

«Папе передать от вас привет?»

Тульганой, лукавая подружка!

Все суешь свой нос, куда не след.

Растрезвонишь, коль шепну на ушко.

Я прижму к смущенному лицу

Детскую чумазую ладошку:

«Ничего не говори отцу,

А тебе спасибо за лепешку.

Я ее за тридевять земель

Увезу в страну берез и елей,

Чтоб приснился доченьке моей

Рокот голубых памирских селей.

Там укрыл бескрайние поля,

Словно хлопок, русский снег глубокий…

Пусть узнает девочка моя

Голос моей родины далекой!»

Таким образом, Восток есть истинная родина лирической героини Кан, потому такое сердечное, трепетное, нежное, женское отношение автора к этой теме. Более того, к концу книги поэтесса откровенно признается в своей любви к Востоку.

Сквозь эпических грохот уходящих веков

Слышу вкрадчивый шепот маргиланских шелков

Оттого-то и снится мне, лишившейся сна,

Шелковица-сестрица, что росла у окна.

И швыряла в окошко, как у нас повелось,

Сладких ягод-тутошек ароматную горсть.

Пусть вовек не остынет этот вкус на губах!...

Ничего, что я нынче вся в долгах, как в шелках!

Азиатского детства древний шелковый путь!

Ты прошел через сердце и – рассек мою грудь.

Как видится, ни слова, и так во всей книге, о корейском, одна корейская осталась у поэтессы фамилия, корейское подменяется образами Средней Азии, легендарным образом древней Согдианы, который то и дело повторяется в стихотворениях на восточную тему. Почему?.. Очевидно, потому что Корея и корейское – внеконтекстуальны по отношению к России, к России примыкает Средняя Азия, она, соседка, понятна русскому глазу и слуху, знакома, близка, собственно, есть часть евразийского, а значит, и русского. Таким образом, корейский след в творчестве Кан нам остается воспринимать сугубо в закамуфлированном, скрытом виде. Теперь следующий вопрос. Как уживаются Восток и Россия у поэтессы? На это у нее есть прямой ответ.

Две бабки – самурайка и казачка.

Две лютых бабки, словно на войне,

Меня благославляя на удачу

Однажды насмерть встретились во мне.

Никак кинжалу не сломить ногайки.

Зачем вы мне твердите о любви,

Казачка-бабка, бабка-самурайка,

Воюя в моей собственной крови.

Вот вам собственно ключ ко всему творчеству Д. Кан, лучше и не скажешь. Война двух начал в собственной крови, такое, собственно, уже было у Виктора Цоя, но его окружали советские каноны и парадигмы, и соответственно ожидал другой исход. Итак, эта «кровная война» образует более чем сложные отношения между азиатским и русским в поэтическом мире поэтессы. А именно:

Пятый день я сама не своя.

Пятый день дует ветер с востока

И шумят за окном тополя,

И плоды наливаются соком.

И – щемящая жалость и грусть

К тем, когда-то покинутым людям…

И надежда на то, что вернусь!

И уверенность – встречи не будет.

О, треклятое чувство вины

Перед городом нынешним этим,

Что не вхож в мои песни и сны,

Не любим, хоть согрел и приветил.

Как волчица – корми, не корми! –

Неславянскми злыми глазами

В это небо в закатной крови

Пялюсь долгими вечерами.

И – ловлю настороженный взгляд

Своей русской и ласковой мамы…

Это ветер во всем виноват –

Душный, бешеный, страстный, упрямый.

Это снова, поддавшись ему,

Я себя ощущаю приблудной

Разменявшей восточную тьму

На российские серые будни.

Абсолютное важное, поэтически точное утверждение! По сути, героиня Кан абсолютно чужая как в российском мире, так и в восточном. Иными словами, над ее головой все та же сирая корейская судьба. Но автором предпринимаются отчаянные попытки по преодолению своей маргинальности и «приблудности». Например:

О, Согдиана, родина моя!

Я руку протяну, а ты отпрянешь

И острие дамасского копья,

Обороняясь, в грудь мою направишь.

Но не спасет усталый бог огня

Тебя, коль в нем еще остался разум,

Ни от стихов моих, ни от меня,

Ни от моих потомков сероглазых.

Они взойдут однажды все равно –

Суровые, как северное солнце.

В крови их, будто древнее вино,

Седая азиатчина всплеснется.

Пустынный ветер, словно паруса,

Раздует и славянские хитоны…

Моим потомкам посмотрев в глаза

Ты вспомнишь византийские иконы!

Опять же отчаянные попытки героини обращаются в воинственность, в угрозу, уже по отношению к любимому Востоку: если не я, то мои потомки, преодолеют тебя, Согдиана, «взойдут… как северное солнце». И в то же время мятежная душа поэтессы остается на Востоке.

Восточный ветер – вечный странник-дервиш,

Пропахший погребальной золой,

Опять скребется в створчатые двери,

В окошко машет пыльною полой.

О вездесущий, где он только не был!

И даже там, где словно явь с мечтой,

С поверженной землей сомкнулось небо

Недостижимой смертному чертой.

Он в ветрености вечной одинаков –

Могильным пыльным прахом занесет

Проклятье хорасанских падишахов,

Ушедших за бактрийский горизонт.

Там, заживо погребена в темнице,

Лишенная владык своих и слуг,

Моя душа томится словно птица

Бессмертная и вещая – Симург.

В таких сложных взаимоотношениях с Востоком и Русью пребывает Диана Кан, а тут еще неустанные людские укоры, причем с обеих сторон, в ее нерусскости, или, наоборот, в ее русскости.

Не тычьте мне в глаза, хохол и русский!

Не льстите мне, татарин и уйгур!

Что взгляд мой на Россию слишком узкий:

Я с детства на нее смотрю вприщур.

Я пристально прицеливаюсь глазом…

Так издревле ордынцы на Руси

Приценивались к северным алмазам,

Лежащим у нее на небеси.

Им завсегда внушало чувство страха

Нависшее над бритой головой,

Тяжелое, как шапка Мономаха,

Созвездие Медведицы Большой.

Вот что значит инородцу попасть в русскую среду! Низкий мотив раскосых глаз становится в высоком творчестве поэтессы самым мучительным и потому чуть ли не самым главным. Найдя убежище в русской литературе, Диана Кан попала в ловушку своей крови, кровей, вынужденная находиться в состоянии постоянной войны с внешним и с самой собой. От того у нее порой возникают такие неадекватные, несовместимые друг с другом образы. От русского самоуничижения:

Обсевком во поле родном

Цвету назло всему.

И как я преуспела в том?

Поныне не пойму!

Не обозлилась. Не спилась.

Не скурвилась – Бог мой! –

Пока лоснящаяся мразь

Глумилась над страной.

До типично азиатского гипертрофированного величия:

Китайская стена

Кому лететь в обетованный край:

Кому-то возводить домашний рай.

А мне стоять китайскою стеной

Под грозным небом родины родной.

Спят небеса, прильнувшие к плечу.

Я в мире легче ноши не хочу.

Течет сквозь время вечная река,

Вскормив своей грудью облака.

Амур, Кубань, и Терек, и Яик!

Мне слух ласкает гордый ваш язык.

И ваши грозовые имена

Слились в одно – Китайская стена.

Корнями в землю русскую вросла…

И нет на белом свете ремесла

Превыше этой связи корневой

Меж вольным небом и родной землей.

Покуда на груди спят облака,

Я буду на земле стоять века…

Пусть знает за моим плечом страна,

Что я – ее китайская стена!

И наконец, образ, посредством которого автор пытается примирить Восток и Русь, Европу и Азию.

На границе миров, на границе времен

(непосильная честь сторожить этот сон!)

Спит мой город – мой данник, и кровник, и брат,

Нашей встрече, похоже, нисколько не рад.

В запоздалой любви не признавшийся мне,

Спит мой город и что-то бормочет во сне.

Спит мой город, раскинувшись на берегу.

Спит мой город, который забрать не могу.

Спит Беловка, и Берды станичные спят.

Карачи, Пугачи и надменный Форштадт.

Сладко спит озаряемый полной луной

Весь продутый ветрами поселок Степной.

Отраженье в Урале задумчивых звезд.

Породнивший Европу и Азию мост…

Мне, похоже, одной в эту ночь не до сна.

Оренбург. Зауральная роща. Весна.

Итак, Россия и Азия через расхожий образ моста примиряются, пусть на время. А что дальше? А дальше, опять и конечно, бой, война, все по кругу, против теперь уже общего врага, той самой «лоснящейся мрази», который, судя по следующему стихотворению, более чем очевиден.

Подорожная

С нами Бог, а за нами Россия!

Прочь с дороги, картавый мессия.

Рвет поводья (была – не была!)

Конь-огонь, закусив удила.

Свет в окне – дорогая маманя,

Драгоценнейший мой дружок!

Предстоит мне кровавая баня…

Наливай-ка на посошок!

Эх, долгонько же мы запрягаем,

Но поедем – эгей! – с ветерком.

На юру-на ветру поиграем

Разудалым казацким клинком.

Подноси-ка, свет-милка-любаша,

На прощание горилки своей

Стремянную угрюмую чашу

Пью до дна без заздравных затей.

Покидаю родительский дом,

Мать родную, жену молодую…

Раздели со мной, батюшка-Дон,

Закордонную чашу хмельную!

А теперь зададимся логичным вопросом. В чем заключается глубинная причина неустанных призывов к кровавым боям за Россию у, как говорится в предисловии, молодой прекрасной кореянки – русской поэтессы Дианы Кан? Очевидно, причины две. Первая заключается в крови. Ее восточная, по сути, корейская кровь не принимает той России, которая есть, – лохматой, грязной, пьяной, вечно приниженной, не уважающей самое себя, и требует порядка, естественного, органичного для корейцев порядка, и потому призывает к переменам, к борьбе. Кого? Конечно же, свою сестру, вторую или первую, воинственную, казацкую половинку. Другая причина, сугубо женская. Лирическая героиня Кан живет без любви, соответственно в пространстве ее жизни нет объекта любви, того самого молодца, ради которого женщина могла бы все, что у нее есть, оставить. Отсюда острая потребность в русском герое, в новом Коловрате («Не поверю глазам – у моих заколоченных врат рукоятью меча, по плечам буйны кудри рассыпав, постучит алый всадник на белом коне – Коловрат»), или в эгидодержавном творце («Услышишь ли стоны тесной юдоли, прозреешь ли Ты наконец, слепой, как Гомер, и глухой, как Бетховен, эгидодержавный Творец?»), которые могли бы повести за собой Россию в своем победоносном пути.

Таким образом, на примере творчества Д. Кан мы можем заключить, что инородное, корейское, никуда не исчезло, а трансформировалось, преобразовалось в некий воинственный русский дух, то есть, мимикрировало, что совсем не означает, что воинственные призывы поэтессы не искренние, напротив они абсолютно искренние, ибо это призывы самой крови. На этом моменте, на этих играх «разудалым казацким клинком» можно было бы поставить жирную точку, если бы не одно стихотворение, которое выказывает в поэтессе ту самую «самурайку», а на самом деле, конечно, корейскую бабку, которая мудра и скорбна, как тот Экклезиаст.

Всплакнем, обращаясь к понурой отчизне

(вольно ж нам Отчизну винить!)

«За что же такая тоска вместо жизни?

И как нам с тоской этой жить?»

Что делать с тоскою чернильною этой?

Ну, разве бумагу марать?

Свидетель былых графоманских обетов,

Все стерпит старушка-тетрадь.

Вся в кляксах от наших надрывных рыданий,

Вся в клятвах продажных вполне…

Коробит ее от таких испытаний.

Уж лучше б сгорела в огне!

История пишется кровью… Едва ли

Когда усомнились мы в том.

но там, где отцы свою кровь проливали,

мы слезы чернильные льем.

И что наша кровь онемелой Отчизне?

Прокисшее в жилах вино!

Рыдать вдохновенно на горестной тризне,

А большего нам не дано.