Не так давно исполнилось 125 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой, и я решил поделиться с друзьями и читателями одним из самых удивительных событий в моей жизни. В далёкую весну 1990 года, от которой нас теперь отделяют без малого двадцать лет, я нежданно-негаданно провёл целый день рядом с живой легендой русской литературы. Я тогда только-только стал главным редактором журнала «Полярная звезда» и, прилетев ненадолго из Якутска в Москву, осмелился обратиться к Анастасии Ивановне с предложением напечататься у нас. Тогда же впечатления от этой встречи вылились в очерк, который я сегодня предлагаю вам, ничего в нём не поменяв.

Я шёл по утренней и холодной московской улице и грелся теплом предвкушения встречи с нею. Впрочем, я, конечно, понимал, что известная писательница, сестра ещё более знаменитой Марины наверняка окружена в старости плотным кольцом заботливых родственников, поклонников, учеников, и мне в том сонме не будет дарован слишком большой промежуток. Разве что позволят засвидетельствовать почтение и поговорить несколько минут на предмет возможной публикации. Правда, накануне вечером у меня состоялся обстоятельный телефонный разговор с Анастасией Ивановной – с её детальнейшими советами, как проехать в их район, отыскать дом, подъезд… Но, может быть, это было только проявление снисходительной вежливости аристократки? Невольно вспомнился её диалог в гостиной Дома творчества с одним «простым московским писателем». Анастасия Ивановна давала ему совет: «Голубчик, никогда не читайте его (одного из западных классиков) на немецком, это просто ужасно! В крайнем случае – на итальянском, ну, а уж лучше, конечно, на французском…» Писатель согласно кивал головой и по его смущенному лицу было хорошо видно, сколькими языками он владеет. Она в очередной раз забыла, что, увы, живёт в России не конца девятнадцатого, а конца двадцатого столетия…

Чем же тогда я могу быть интересен ей – ещё в детские годы побывавшей во всех культурных центрах Европы, перечитавшей в подлинниках тысячи книг, дружившей с Горьким и Шаляпиным, Есениным и Маяковским, Пастернаком и Волошиным, бывшей, наконец, не только сестрой, но и самой ближайшей подругой гениальнейшей из российских поэтесс?..

Дверь после первого же звонка, без всяких расспросов и разглядываний в глазок открыла она сама – невысокого роста, худенькая, в простом домашнем халате, с редкими седыми волосами на непокрытой голове. Вежливо поблагодарила за цветы, предложила снять пальто и пройти. Все ее апартаменты оказались однокомнатной квартирой с крошечной кухней и еще более тесной прихожей. Как-то сразу подумалось, что о таком человеке Союз писателей и отцы стольного града могли бы позаботиться чуть больше.

В комнатке была обозначена простой распахнутой ширмой ниша-спаленка с неширокой кроватью, увешанная по одной стене иконами и напоминавшая изнутри часовенку. Четверть оставшейся площади занимал старинный рояль орехового дерева, а остальное пространство представляло из себя и рабочий кабинет, и библиотеку, и архив. Но больше всего напоминало музей, даже не музей, а запасник, поскольку «экспонатов» было так много, что они громоздились один на другом, перекрывали и заслоняли друг друга. Даже для того, чтобы бегло пробежаться по ним взглядом, требовалось время, и Анастасия Ивановна, понимая это, вышла на кухню, оставляя меня наедине со своим прошлым.

Сразу почувствовалось, что доминирует здесь Марина – она глядела со всех сторон не менее чем с десятка графических и живописных портретов, фотографий – юная, молодая, задумчиво-взрослая. Рядом на стенах висели изображения тех, кто окружал сестёр Цветаевых в жизни, в литературе, в счастье и горе. Лица, лица, лица.

А на крышке рояля, полках, небольшом столике и просто на полу – стопки и кипы книг, тетрадей, рукописей, какие-то шкатулки, памятные вещицы, письма, открытки. Надо было умудриться двигаться между всем этим так, чтобы ненароком чего-нибудь не задеть, не свалить.

Анастасия Ивановна неслышно вернулась в комнату и стала негромко комментировать, следя за моим взглядом. «Это Сережа Есенин, в Москве… Володя Маяковский… Нам с Мариной в молодости он очень нравился. Помню, когда он приехал из Советской России в Париж, чтобы выступить перед эмиграцией, ему никто не хотел аплодировать. И тогда Марина встала – одна! – и начала громко хлопать… Максимилиан Волошин… Он подарил нам Коктебель, я до сих пор люблю там бывать… Алексей Максимович Горький… Это он в Италии, когда я у него гостила… А вот этой девочки вы не знаете. Посмотрите, какие у нее чудесные глаза, какой лоб. Это дочка Марины, она умерла от голода в 1922-м. Подумать только, во всем огромном государстве не нашлось немного хлеба для такого крошечного создания!.. А вот Боря Пастернак, милый Боря… Как летит время, недавно ему исполнилось сто лет… Кстати, вы прочли его «Доктора Живаго»?

– Да, прочел.

– Ну и как?

– Если честно, ждал чуть большего…

– Вот-вот, он ещё пятьдесят лет назад присылал мне в ссылку главы этого романа, и я вынуждена была его огорчить, так и написала: «Боря, я тебя не узнаю!». Он очень расстроился. Но иногда такое случается, когда поэты, даже отличные, как Боря, начинают писать прозу. А потом, он ведь вовсе не разбирался в чем-то военном, я ему тоже об этом говорила… А это Саша Блок… Марина так переживала его смерть, вот они тут рядышком у меня и висят. Помню…»

Она рассказывает, а я горестно сетую: почему рядом с этим человеком, единственным сегодняшним живым свидетелем Серебряного века русской поэзии, нет круглосуточного секретаря, специально приставленного к ней, чтобы записывать и сохранять выплескиваемое памятью богатство. Да, она написала впервые изданные лишь в 1971 году «Воспоминания», но туда наверняка вошло далеко не всё из-за цензурных «рогаток», и в одну книгу просто не вместить богатства такой жизни! Кажется, будь я москвичом и получи её позволение, – приходил бы сюда каждый день и только бы слушал…

Я осторожно пытаюсь выяснить, помогает ли ей кто-нибудь по дому и в литературной работе, часто ли навещают родные?

– Мой сын бывает раз в неделю, ему ведь тоже уже немало лет, и в его возрасте не так просто пользоваться транспортом. И ещё я плачу сто рублей одному студенту Саше, он мой главный помощник. Случается, засидимся допоздна, тогда он тут и ночует, на кухне, на скамеечке. Очень хороший мальчик…

Нашу беседу периодически прерывает телефон. Но по разговорам видно, что в роли опекающей стороны выступает, в основном, она. Утрясает конфликт «отцов и детей», напоминая, что «вот мой сын - он всегда меня слушается, никогда не грубит», обещает кому-то достать селёдки, кому-то отправить сыра (на дворе ещё времена дефицита), кому-то «пользовать гомеопатические средства», кому-то напоминает пятую заповедь Христа… Свой девяносто шестой год человек проживает активной жизнью…

– А сколько лет вашему послушному сыну? – улыбаюсь я, осмелев.

– Да уже за семьдесят, – улыбается и она, – взрослый мальчик…

Обед. На столе – несколько небольших картофелин, полблюдца салата, сухарики, чай. Вегетарианка. Эта неприхотливость и аскетичность помогли ей без особых болезненных последствий пройти сталинские лагеря и ссылку. Как человек верующий, в отличие от других репрессированных, она не клянет усатого диктатора, а считает, что на всё – воля Божья. Раз послал Создатель такие испытания – значит, так надо было. К тому же, кое-кому гораздо хуже пришлось…

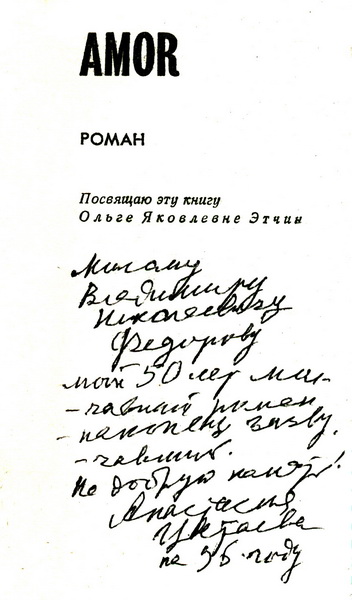

Удивительное дело, но, написав прямо в зоне роман, она дала ему название «Аmor» – «Любовь». Потому, что только любовью можно победить зло. Писала по главам и отправляла домой официально, через лагерного цензора, и он всё пропустил. Исчезла только часть романа, написанная на тонкой папиросной бумаге: её искурили свои же домашние. После всех тюрем, ссылок, реабилитаций и прихода в себя она восстановила рукопись в прежнем виде. И роман вышел к читателю через пятьдесят лет. Вот он – лежит на полу двумя огромными кипами свежих журналов «Москва» – печатается с продолжением. Анастасия Ивановна берет два первых номера, надписывает мне на память и просит оставить адрес, чтобы прислать окончание: «Я люблю дарить свои произведения знакомым…»

Потом мы долго перебираем толстую папку с её рассказами. Она вспоминает: «Этот напечатан в «Юности», а этот – в «Новом мире», этот выйдет в книге… Знаете, раньше они были никому не нужны, а теперь со всех сторон просят. Неудобными они были раньше, ведь я никогда ничего не выдумывала, все мои произведения – чистая правда, реальные люди… Да, вам повезло, эти два ещё нигде не печатались. Вот, «Безымяночка» и «Кроля». Возьмите, пожалуйста… А не хотите почитать мои стихи? Только что вышли в «Поэзии»…

Я беру в руки альманах. Конечно, это не стихи Марины, но одна строчка меня восхищает: «Мне восемьдесят лет, ещё легка походка…». Она комментирует, видя мою реакцию: «Это я в Коктебеле написала, тогда я много ходила по горам, чувствовала себя заметно бодрее. Каждый день поднималась на самый верх к Максу Волошину – туда, где он лежит…»

Звонит в дверь и заходит женщина, которую Анастасия Ивановна встречает как добрую знакомую. Оказывается, это врач из соседней поликлиники – зашла заглянуть, в порядке ли здоровье у её почтенной подопечной. Доктор (именно так её называет Анастасия Ивановна) неторопливо мерит давление, проверяет пульс и приходит к выводу, что никаких признаков для беспокойства нет. Воспользовавшись присутствием в комнате третьего человека, я подаю врачу свой фотоаппарат и прошу снять нас вместе с Анастасией Ивановной. Как выясняется позже, резкость доктор наводит не очень точно, и снимок получается немного расплывчатым. Впрочем, сделанные мною фотографии тоже не на высоте – дефицит заставляет пользоваться плёнкой с давно истекшим сроком годности, затянутой серой вуалью…

Наше общение длится час, два, четыре, восемь… Я начинаю украдкой поглядывать на часы, чтобы не опоздать к ночному рейсу в аэропорт. Вот ведь как получается: боялся оказаться назойливым, а вышло всё наоборот. Сегодня, а может, и не только сегодня, вокруг Анастасии Ивановны какой-то вакуум внимания, и она заполоняет его мною с видимым удовольствием. «Раз уж вы оказались тут, Володенька, то почитайте мне, пожалуйста. Только погромче, я теперь плохо слышу». Несмотря на все протесты («Мне так удобнее!»), она усаживает меня в большое кресло, а сама присаживается рядом на низенькую скамеечку и протягивает письма, какие-то листки с четверостишиями, рукописи, корректуру. Время от времени Анастасия Ивановна останавливает меня и дает пояснения или требует оценки прочитанного, особенно стихов.

Потом мы пьем чай с теми же сухариками, видимо, собственноручно ею зажаренными, и говорим о Марине. Я интересуюсь, выделялась ли она чем-нибудь особенным в детстве.

– Мы ей страшно завидовали, – улыбается Анастасия Ивановна, – она умела шевелить ушами, складывать язык трубочкой и разводить веером пальцы на ногах.

– А во сколько начала писать стихи?

– Что-то рифмовать стала в четыре года. Наша мама тогда записала в своем дневнике: «Может, вырастет в поэтессу?» Права оказалась… Вообще, Муся была очень талантливым, но и очень сложным ребенком, непредсказуемым, противоречивым… Такой и осталась…

– Я читал, что вы узнали о ее гибели только через два года…

– Да. Родные и близкие меня берегли от этой вести, считали, что мне и так в Сибири несладко. Я узнала обо всём только в 1943-м, но в первые дни сентября 41-го увидела страшный сон о ней. Я гнала этот сон от себя два года, не верила ему, а он оказался вещим…

– Вы были первой из близких родственников, попытавшихся отыскать могилу Марины Цветаевой в Елабуге…

– Увы, я смогла предпринять эту поездку только через 19 лет после её смерти. Жаль, что так поздно…

– В свое время меня потрясло и навсегда вошло в память стихотворение Марины о кладбище и её будущей собственной могиле. Помните, там есть строки:

Сорви себе стебель дикий

И ягоду – ему вслед.

Кладбищенской земляники

Крупнее и слаще нет…

А как оказалось в реальной жизни?

– Настоящие поэты ничего не говорят зря. Из полутора десятков безымянных могил 1941 года на елабужском кладбище только четыре оказались заросшими дикой земляникой. Я уверена, что Марина – в одной из них. Между ними я и установила крест, а потом там поставили памятник…

Мы грустно замолкаем, а со стены медленно погружающейся в вечерний полумрак комнаты весело смотрит молодая Марина. Может быть, это она подарила свой недожитый отрезок времени любимой младшей сестренке?.. Конечно же, она…

Возвратившись в Якутск, я сразу же ставлю в очередной, третий номер 1990 года «Безымяночку» и «Кролю». Наша «Полярная звезда» выходит раз в два месяца, и рассказы увидят свет в середине лета. Но ещё раньше я обнаружу в своём почтовом ящике журналы «Москва» с окончанием романа «Амор» и доброе тёплое письмо Анастасии Ивановны – весточку из Серебряного века…

Фото автора