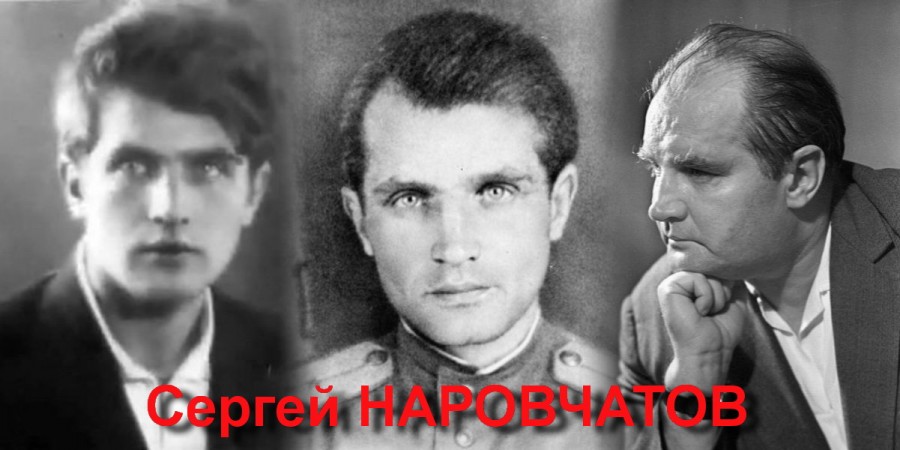

В прошлом году исполнилось 100 лет со дня рождения Сергея Наровчатова (1919–1981) — замечательного поэта фронтового поколения, прошедшего две войны: и "незнаменитую" финскую, и Великую Отечественную.

Сегодня из его стихов чаще всего вспоминают ставшие своеобразной "визитной карточкой" "Вариации из притч":

Много злата получив в дорогу,

Я бесценный разменял металл,

Мало дал я Дьяволу и Богу,

Слишком много Кесарю отдал.

Потому что зло и окаянно

Я сумы страшился и тюрьмы,

Откровенье помня Иоанна,

Жил я по Евангелью Фомы...

Горькая исповедь, стихотворная форма которой только утяжеляет суть высказывания. И это пишет поэт, задолго до того сложивший великие строки о войне за свою "горестную, русскую, родимую", "завещанную от дедов и отцов":

В своей печали древним песням равный,

Я сёла, словно летопись, листал

И в каждой бабе видел Ярославну,

Во всех ручьях Непрядву узнавал.

Крови своей, своим святыням верный,

Слова старинные я повторял, скорбя:

— Россия, мати! Свете мой безмерный,

Которой местью мстить мне за тебя?

На первую свою войну поэт ушёл из полного всевозможной романтики ИФЛИ (Институт философии, литературы и истории), уже вошедшего в историю литературы вместе с его выпускниками. Прочие блистательные "ифлийцы", которые, кажется, только и мечтали, что о "ежедневных Бородино" (М.Кульчицкий), тогда не тронулись с места. И, в конечном счёте, правильно сделали — войны всё равно хватило на всех...

Кроме Наровчатова "на той войне незнаменитой" был один Михаил Луконин — выпускник Сталинградского учительского, а затем и московского Литературного институтов.

Семафор на пути отправленье маячит.

(После поймём — в окруженье прямо!)

А мама задумалась...

— Что ты, мама?

— На вторую войну уходишь, мальчик!

На первых порах Сергей Наровчатов, пожалуй, был сильнейшим поэтом своего поколения. Говорю так, прежде всего имея в виду его стихи 40-х годов — словно высеченные из одного большого куска мрамора, продолжающие и дополняющие друг друга: есть от чтения ранней лирики поэта неслучайное ощущение эпического повествования, когда со страницы на страницу переходят "сожжённые сёла", "казнённые города", плачущие бабы, в каждой из которых поэт "видел Ярославну", во всех ручьях "Непрядву узнавая". У кого ещё из фронтовиков звучал такой древнерусский мотив сыновности?

Неполных двадцати пяти лет от роду, уже на "второй войне" Наровчатов благодарно, едва ли не восхищённо восклицает:

Я жил всю жизнь глухой мечтой о чуде.

Из всех чудес ко мне пришло одно —

Невесть откуда взявшиеся люди

Тащили мимо длинное бревно...

...Я слишком часто видывал, как пламя

Жильё и жизнь под самый корень жгло,

И я гляжу широкими глазами,

Как из золы опять встаёт село.

Природа, обступающая поэта на его дорогах, из абстрактной "окружающей среды" естественно разбивается на живые составляющие родного мира — зарница, ветер становятся помощниками человека, а "камни, лешие и птицы" — иными словами, природа во всех своих ипостасях, включая сказочную — создают вокруг него тесный дружественный круг:

Я подпалил костёр зарницей,

И стал костёр светлее дня,

И камни, лешие и птицы

Со мной уселись у огня.

Среди урочища глухого

Сыскав меня, из-за угла

Сама, без окрика и слова,

Дорога под ноги легла.

Я логом шел. И враг приметил,

Но — пращур мой и побратим —

Погибель злую вольный ветер

Отвёл дыханием своим...

Речь, повторюсь, о ранних стихах Наровчатова. Однако говорить (чем, увы, грешат многие современные "бестолкователи"), что впоследствии поэт "пропил талант", мягко говоря, не правомерно. Наровчатов до последнего добивался воплощения в своих стихах данной им в 1959 году горячей формулы:

Тут слово поглощает скалы,

В строку вживается простор

И превращается в кристаллы

Перенасыщенный раствор.

Таким поэт видел "рождение стиха". Вообще же наровчатовский стих отличается плотной, густой прозрачностью — стихи его насыщены ясностью мысли вкупе с неизменным "сердцетрясением".

А "ясность мысли" предполагает ясность и в самих словах:

Так пусть всё встанет на свои места,

Как прежде, воздух станет просто — воздух,

Простой листвой останется листва,

Простое небо будет просто в звёздах.

Таков "раствор", выкристаллизовавшийся в лучшие его стихотворения, без которых сегодня не представить как антологию поэзии военных лет, так и вообще — русской поэзии XX века.

* * *

"Став чиновником" (ещё один посмертный упрёк поэту), Наровчатов помог множеству писателей — кому публикацией, кому разбором, кому просто добрым словом, упоминанием. Мне в этой связи хочется вспомнить о докладе, сделанном им на совещании молодых поэтов России 1963 года (опубликован в книге "Разговор начистоту". М.: Советская Россия, 1965). С какой сердечностью проходится этот "пьяница-чиновник" по стихам молодых авторов — с каким добрым озорством и чистым взглядом — отнюдь не "чиновническим", а ровно наоборот: в каждом высказывании слышится поэт, сумевший соединить в себе "опытность" мэтра и молодой задор.

Все эти качества сохранились и в поздних наровчатовских стихах: достаточно перечитать второе после "Вариаций" самое известное его стихотворение "Пёс, девчонка и поэт" — сколько живого мягкого юмора, самоиронии в этих строках, сколько улыбки, словно бы еле сдерживаемой, чтобы не прыснуть от смеха, запрятано в каждой строфе!

Нельзя не отметить и светлого простодушия строк поэта. Мы уже попривыкли не то чтобы к фигам в кармане — к ним, положим, был привычен и читатель прошлых лет — но уже к откровенной квазиглубокомысленности, обратной стороной которой явился современный нахрапистый антиэстетизм — не только в прозе, но и в стихах. Вот она, "свобода слова", одно из важнейших её проявлений — можно писать о чём угодно, что угодно и как угодно... И ведь дело не в том, что до того было "нельзя" — сам Наровчатов недаром громогласно заявил в стихах, "что не было, нет и не будет/Запретных сюжетов и тем!" Прекрасно при этом понимая, что поэту незачем гоняться за какими бы то ни было формальными ухищрениями ли, эпатажными выплесками; а главное (возвращаясь к своей изначальной мысли о простодушии) — будучи способным просто и мудро выдохнуть, не боясь быть банальным и "повториться":

Две тыщи... Новой только эры!

Что не случалось с той поры?

Забылись нравы, страны, веры.

Земля стара, и мы стары...

...Но за открытую дорогу

К другим, счастливым временам

Проститься хоть не всё, но много

Тебе, и мне, и вместе нам.

Грешим не главным и не славным,

Но в самом главном мы правы,

И знаем мы, что в этом главном

Земля нова и мы новы.

* * *

Сергей Наровчатов, помимо стихов, оставил серию интереснейших очерков — "написанных с тыняновской силой исторических малоформатных произведений в прозе", по слову Е.Евтушенко. Печатаемые в середине-конце 70-х в "Новом мире", впоследствии очерки эти были собраны в сборник "Мы входим в жизнь. Книга молодости" (М.: Художественная литература, 1980).

В одном из них ("С её стихами") поэт рассказывает о своей довоенной любви — и о том, что после "война разбила, перевернула, искалечила столько судеб, что разрыв между двумя молодыми людьми вряд ли мог остановить внимание. А впрочем, чёрт его знает... Драма не перестаёт быть драмой, даже если она включена в трагедию..."

Поразительным образом выразить свою драму, включив её в общую трагедию (сделав и её таким образом максимально "своей") Наровчатову удалось в раннем стихотворении "Предпоследнее письмо" — образ любимой накрепко переплетён с образом Родины: им, двум своим незаживающим ранам, и пишет письмо поэт, "своим святыням верный"...

Вот и отобрана ты у меня!..

Неопытен в древней науке,

Я бой проиграл, пораженье кляня,

Долгой и трудной разлуке.

Я бился, как за глухое село,

Патроны истратив без счёта.

Со свистом и руганью, в рост и в лоб

В штыковую выходит рота.

И село превращает в столицу борьба,

И вечером невесёлым

Догорает Одессой простая изба

И Севастополем — школа.

Бой проигран. Потери не в счёт.

В любовь поверив, как в ненависть,

Я сейчас отступаю, чтоб день или год

Силы копить и разведывать.

И удачу с расчётом спаяв, опять

Каким-нибудь утром нечаянным

Ворваться

и с боем тебя отобрать

Всю — до последней окраины!

...Годы спустя на смену былой клокочущей интонации пришла неторопливая раздумчивость. "Лирико-историческим малоформатным произведением" — но уже не в прозе, а в стихах — можно назвать и поздний наровчатовский шедевр "Зелёные дворы", где повторяющийся вздох "Тяжко на Москве..." переходит со двора на двор, озвученный безымянными "винтиками" эпох — со времён Орды по "сороковые-роковые" XX века. Последней вздыхает любимая, чтобы раствориться в "толпе разлук", дав дорогу теням давно погибших друзей... На этом "встречи" заканчиваются, не осталось больше дворов памяти — как исторической, так и своей — личной, пережитой; и вот уже

Закрыв лицо тяжелыми руками,

Пошёл я прочь с последнего двора.

Не потому ли шёл я без оглядки,

Что самого себя узнал меж них,

Что были все разгаданы загадки,

Что узнан был слагающийся стих?

Не будет лип, склонившихся навстречу,

Ни теремов, ни флигелей в листве,

Никто не встанет с беспокойной речью,

Никто не скажет: — Тяжко на Москве...

Стихотворение закольцовано — своеобразным "прологом" и "эпилогом" одновременно для него служит строфа:

На улицах Москвы разлук не видят встречи,

Разлук не узнают бульвары и мосты.

Слепой дорогой встреч я шёл в Замоскворечье,

Я шёл в толпе разлук по улицам Москвы.

В какой-то мере она — и нечаянный эпиграф ко всему корпусу поздней лирики поэта.

А юный Наровчатов оставил ещё одно бесценное свидетельство в стихах, сказав о том, как из погибших солдат сооружали бруствер, "вполне надёжный для упора", и как сам он двадцатитилетним пацаном примерял свою возможную гибель к такой посмертной "службе":

Куда как хорошо с меня стрелять.

Не вздрогну под нацеленным оружьем...

Всё, кажется, сослужено... Но глядь,

Мы после смерти тоже службу служим!

К счастью для себя и для поэзии Сергей Наровчатов вернулся с войны, чтобы сегодня строка "Мы после смерти тоже службу служим!" из солдатского монолога стала одной из важнейших строк в монологе поэта. Таков его "памятник", его бессрочная служба.